A pandemia de coronavírus dominou as nossas vidas. Estamos todos a fazer o possível para minimizar o impacto desta doença, agora com uma reabertura gradual (lenta até) da economia. Aqui, Filipe Charters de Azevedo olha para a evolução dos dados e a forma como Portugal e os diferentes países estão a responder diariamente a questões como:

1) A evolução do número de casos está em linha com os outros países?

2) Qual o impacto das medidas de contenção?

3) Como está o desconfinamento a influenciar os números?

4) Quanto tempo ainda teremos de ter cuidados?

5) Como está a ser a evolução nos outros países?

Comentários construtivos são bem-vindos.

23.06.2020

Em defesa de um bem maior

Nenhum destes factos/alertas (ver post de sexta-feira) foi aparecendo ao mesmo tempo e de forma clara. Foram dúvidas que fui a pouco e pouco colocando aqui.

Para conseguir acalmar estas dúvidas, fui partilhando aqui o que sabíamos de facto em março. Ou melhor, o que deveríamos ter sabido em março.

Assim temos:

– Já em março, com os dados chineses, deveríamos ter sabido que este vírus não matava 1% a 3% da população. Esta enorme taxa de letalidade era dos casos conhecidos/testados, não da população. A forma de extrapolação destes números devia ter sido questionada, como é em qualquer processo científico.

Hoje é por demais evidente que este vírus mata mais do que uma gripe, mas bem menos do que nos disseram inicialmente.

Para não ser demasiado duro, creio que é possível dizer que: em março era difícil avaliar a situação com clareza, especialmente com o que se passava em Itália e em Espanha e dada a desconfiança face aos números da China. Mas em abril e maio já havia dados suficientes para mudar de direção.

– Se se olhasse com rigor os números que vinham de Wuhan, veríamos que nunca tivemos 1% a 3% de letalidade. Este vírus matava (e mata) sobretudo os mais velhos, e muito pouco ou nada as crianças. Inicialmente a letalidade era de 14% nos mais velhos e 0% nos mais novos com vírus.

No entanto, em março, optámos por prender todos em casa, e esquecemos que havia um “público-alvo” mais relevante a proteger. Não é apenas uma questão de proporcionalidade da medida, mas também de eficácia. Prendemos em casa quem não devíamos (os mais novos), e não olhámos para quem devíamos (os mais velhos).

– Os guardiões científicos também cederam. O estudo do Imperial College, que forçou a mudança de estratégia de Boris Johnson ao declarar que morreriam 500 mil pessoas no Reino Unido, tem erros de base e de magnitude inimagináveis. Um estudo com aquele impacto e magnitude não foi alvo de revisão ou de contraditório.

Em março foi considerado como adequado, mas sem escrutínio. Hoje dificilmente seria aceite (espero).

Creio que nenhum político quis correr o risco de ficar conhecido como o pior primeiro-ministro ou Presidente do país por não ter tomado medidas. Mas a ciência devia ter outros processos. Algo semelhante aconteceu com a análise dos medicamentos, sobretudo com a hidroxicoloroquina cujo principal estudo de eficácia acabou por ser retirado da prestigiada revista Lancet. Em qualquer caso, talvez por ser uma área menos politizada, a ciência e a autoridade acabaram por se impor.

– Em Portugal, também em março, a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública foi abandonada sem nunca ter sido emitida uma ata ou um relatório sobre a sua proposta de não fecho das escolas. Houve pressão mediática e social – os pais deixaram de colocar as crianças nas escolas e as faculdades de Medicina foram fechando – e o governo não pôde resistir.

Mas a pergunta mantém-se: por que motivo o CNSP não explicou, passados quatro meses, qual a sua decisão. E por que motivo a tomou.

Creio que a gestão da Covid tem todos os ingredientes de populismo. O populismo não aparece apenas junto de partidos e líderes carismáticos. Aparece quando se opta por soluções fáceis para problemas complexos. Aparece quando o nosso futuro pode ser apenas decido por homens providenciais (eventualmente bem intencionados). Aparece quando o jogo de massas aniquila qualquer sentido crítico. Aparece quando todas as instituições e números são ajustados para justificar um bem maior.

19.06.2020

As contas finais

Este diário chega ao fim. Como nota final queria partilhar os principais factos estilizados e por que motivo foi mudando o ângulo de análise ao longo destes quase quatro meses.

Quando este diário começou, a ideia era responder se Portugal enfrentaria o mesma destino que Espanha e Itália. O lockdown começava e a ideia era achatar a curva de forma que ninguém morresse por falta de cuidados médicos. Estávamos na fase exponencial e tudo parecia negro.

1. Ao colocar os números no PC e a partilhar as contas aqui, todavia, houve duas ou três coisas que não faziam sentido.

Por um lado, a curva exponencial anunciada não aderia plenamente aos dados. Depois, o confinamento forçado devia ser fortemente sentido ao fim de cinco dias, depois ao fim de sete dias e com certeza ao fim de 15. Porém o número de casos crescia sempre, a ritmo menor, é certo, mas ainda assim de forma descontrolada. Não fazia sentido…

A dúvida foi-se instalando: sabíamos o que estávamos a fazer?

*

2. Para complicar, os objetivos do Estado de Emergência foram sendo alterados.

No início, a ideia era preparar o SNS, adquirindo ventiladores, desenhar novos processos para aceitarmos a inevitabilidade da doença e de uma segunda vaga, que se não fosse agora, seria (e provavelmente será) no próximo inverno. O objetivo no primeiro Estado de Emergência era que nunca chegássemos à situação de Itália, onde os médicos foram forçados a escolher quem tinha direito aos ventiladores, quem viveria e quem morreria.

Assim, no primeiro Estado de Emergência, o que nos venderam, e que eu abracei, era que ninguém deveria morrer por falta de cuidados médicos – tínhamos de preparar o SNS. A título ilustrativo: tal como a China tinha construído um hospital em dez dias, nós devíamos ajustar o SNS. Aguentar, parar tudo: achatar a curva para não haver mais casos do que camas, mais casos do que ventiladores, mais casos do que médicos.

Mas aqui surgiu o segundo alerta de que alguma coisa estava estranha. Percebemos rapidamente que o material clínico, que ia chegando a conta-gotas, era fotografado por governantes e mesmo negociado por estes. Deixámos por isso de ter gestão (planear, organizar, dirigir e controlar) e passámos a ter homens providenciais. Os nossos governantes envolviam-se eles próprios na negociação e compra do necessário equipamento… e diziam isso em conferências de imprensa! Aquilo que devia ser um mero expediente dos funcionários públicos passou a ser um programa político.

No meio da pandemia, a propaganda era tão importante quanto estar presente.

*

3. O terceiro alerta de que havia problemas deu-se com a crítica sistemática e agressiva à estratégia do Reino Unido, da Holanda e da Suécia.

Estes países começaram com uma visão menos infantilizada desta pandemia. O discurso do PM holandês foi um assombro. Explicou, de forma tranquila e adulta, os custos desta pandemia e as estratégias possíveis.

Após a pressão mediática, todos os países passaram a ver os mesmos dados, a assumiam os mesmos pressupostos, e avaliavam os custos da pandemia mesma forma. A exceção eram: a Suécia (que por isso passou a ser o alvo de ódio) e o Brasil (cujo presidente mostrou, mais uma vez, o seu carácter).

Para se ter uma pequena ideia do que significa este quase unanimismo repare-se no seguinte: o consenso mundial sobre as alterações climáticas demorou mais de 20 anos a ser atingido e mesmo assim é tímido nas ações. Agora houve um consenso mundial construído em cerca de 15 dias a um mês.

Nunca vi, perante um mesmo problema, tamanho unanimismo – alguma coisa estava errada.

*

4. À medida que o tempo foi passando deixámos de querer achatar a curva, e passámos a querer eliminá-la.

A ideia base, nunca é demais repetir, era achatar a curva, não permitir que ninguém morresse por falta de cuidados, não era, nunca foi, ter mortes zero. Aliás, passámos a querer evitar toda e qualquer morte, a qualquer custo. Cada vida perdida passou a ser comunicada em conferências de imprensa, sóbrias, e chorada em telejornais.

Não houve qualquer tentativa de enquadramento dos números. A comparação de mortos com os mortos de gripe, de acidentes rodoviários ou com qualquer outra doença ou causa de morte era alvo de críticas. Os pivô dos telejornais faziam discursos grandiosos sobre a nossa coragem para ficar em casa.

Porém: Na vida em geral, em saúde, e sobretudo em saúde pública, as mortes não são contadas em unidades, mas em anos de vida potencialmente perdidos. Como bem recordou o antigo Presidente Ramalho Eanes, com a sua coragem habitual: não é igual uma criança morrer ou um velho morrer. O primeiro perdeu uma vida completa, o segundo perdeu anos de uma vida. O primeiro pode resistir, o segundo terá menos possibilidade.

Sei que estou a parecer um insensível, mas quando se trata de vida em sociedade é bom sabermos o que estamos a fazer e as escolhas que temos entre as mãos. Aliás, as orientações clínicas e éticas de Itália e de tantos outros países sobre o acesso a ventiladores reforçaram o óbvio.

Pior, esta necessidade absoluta de evitar todas as mortes, todas e quaisquer mortes, permitiu que nos esquecêssemos que cada morte evitada foi à custa de enorme pobreza, do fecho das escolas e do desmantelamento do SNS programado. O desemprego registado em Portugal aumentou 22% em Abril deste ano. Até Abril, ficaram por realizar quase 1,4 milhões de consultas médicas, somando as dos centros de saúde e as dos hospitais públicos, e que 51 mil cirurgias foram adiadas. E só hoje, quase quatro meses depois do primeiro Estado de Emergência, começámos a reconhecer, timidamente, que os miúdos terão 6 meses de paragem forçada, num momento em que a educação molda definitivamente o seu desenvolvimento cognitivo.

O quarto alerta que as coisas não estavam a correr bem: deixou de haver qualquer enquadramento na apresentação dos números e qualquer planeamento.

(continua)

15.06.2020

Lisboa e Vale do Tejo fechou demasiado cedo

Os números têm destas coisas: por vezes dizem coisas contra-intuitivas. Os dados apontam para que a região de Lisboa e Vale do Tejo tenha “fechado” cedo de mais. Ou seja, Lisboa e Vale do Tejo entrou em lockdown quando não devia, quando ainda não havia vírus em quantidade suficiente para conter.

O que os modelos de simulação indicam é que o lockdown só consegue diminuir o ritmo de propagação (i) se for longo e (ii) se o vírus já estiver “encaixado” na comunidade. Quando estas duas condições se verificam, as cadeias de transmissão ficam erodidas e dificilmente o vírus entra numa fase de crescimento acelerado. Com estas duas condições, o vírus vai percorrendo a comunidade, vai-se expandindo, mas simultaneamente criando frentes de imunidade que bloqueiam a transmissão futura.

Como o número de casos era relativamente pequeno aquando do lockdown, o resultado é o esperado, sobretudo em comunidades de periferia muito específicas – onde o vírus (provavelmente) não existia. Agora ou se volta ao lockdown (um erro de todo o tamanho) ou vamos gerindo Lisboa e Vale do Tejo a la Suécia: tomando medidas proporcionais à gravidade que vamos vendo e protegendo voluntariamente os mais velhos.

Note-se que no próximo inverno é possível que outras regiões e comunidades sofram o mesmo problema. Tudo depende de quão partidas estarão as cadeias de transmissão.

*

Baseio este post neste exercício de simulação. Este exercício permite avaliar o impacto tendencial das medidas; não permite (e bem) fazer exercícios de previsão e (infelizmente) não modeliza uma segunda vaga. Ou seja, é um exercício semelhante ao do Imperial no racional, mas mais simples na programação e mais humilde no que aos resultados diz respeito – quando se tem consciência das debilidades, o que interessa são as tendências. Um bom modelo, portanto!

08.06.2020

Testes, testes e mais testes (ou não?)

Com o desconfinamento chegámos à conclusão de que (eventualmente) estamos a testar de mais. Sobretudo estamos a testar pessoas assintomáticas onde (inevitavelmente) se encontra um ou outro contaminado. Porém, a OMS, no início desta pandemia, recomendava testes e mais testes para o controlo da epidemia.

Qual então o problema? Em gestão de risco (qualquer risco! seja de saúde pública seja de risco financeiro) não podemos ter o mesmo indicador para objetivos contraditórios.

Por um lado, queremos controlar a epidemia e para tal, segundo a estratégia vigente de supressão, temos de quebrar todas as redes de contágio. Ou seja, temos de descobrir cada caso e isolá-lo. Queremos mais testes!

Por outro, queremos garantir que não há evidências de um crescimento acelerado de novos casos, o que implica não descobrir os casos assintomáticos ou sem complicações. Queremos verificar apenas os graves. Queremos menos testes!

Qual a solução? Detalhar os motivos de testes. Detalhar se os mesmos foram efetuados a pedido do utente, a indivíduos com sintomas, a indivíduos sem sintomas e indicar os tipos de teste. E associar cada motivo (cada novo indicador), a cada objetivo.

Poucos indicadores e, sobretudo, associados a objetivos contraditórios dão sempre este conflito. O caso mais conhecido é a política de “zero erros” na gestão de qualidade no setor industrial. O objetivo desta metodologia de gestão é promover um ambiente são que promova a correção de todos os erros de produção. Porém, o que acontece é que os trabalhadores e direção são chamados à atenção sempre que uma falha é detetada: Por um lado quer-se “erros”, por outro não se quer.

A solução encontrada na gestão de empresas é abdicar de um dos objetivos – tipicamente abdica-se da penalização e dos “slogans de zero erros”. Mas há mais exemplos. O défice público serve para mostrar trabalho (mais défice) e maior respeito para as gerações futuras (menos défice).

Enfim… esta epidemia está forte em números. Para acompanhar esta crise, exige-se amostragem, decomposição de séries temporais, regressões logísticas e log-logísticas, intervalos de confiança, estatística computacional, métodos de Monte Carlo, e agora política de transparência de dados. Um regalo! Nada disto é para amadores.

04.06.2020

Há excesso de mortalidade?

As contas são macabras e difíceis de engolir, mas têm de ser feitas. Quantas pessoas morreram a mais neste período de pandemia? Quantas pessoas morreram que não deviam ter morrido?

Os resultados são contraintuitivos. Mas primeiro tenho de fazer um aviso à navegação: irei usar uma linguagem mais ligeira e aparentemente descuidada ao falar de mortes e de escolhas de saúde pública. É difícil encontrar o tom certo quando se fala destes temas, pelo que prefiro ser direto. Mas note-se que tenho também os meus fantasmas.

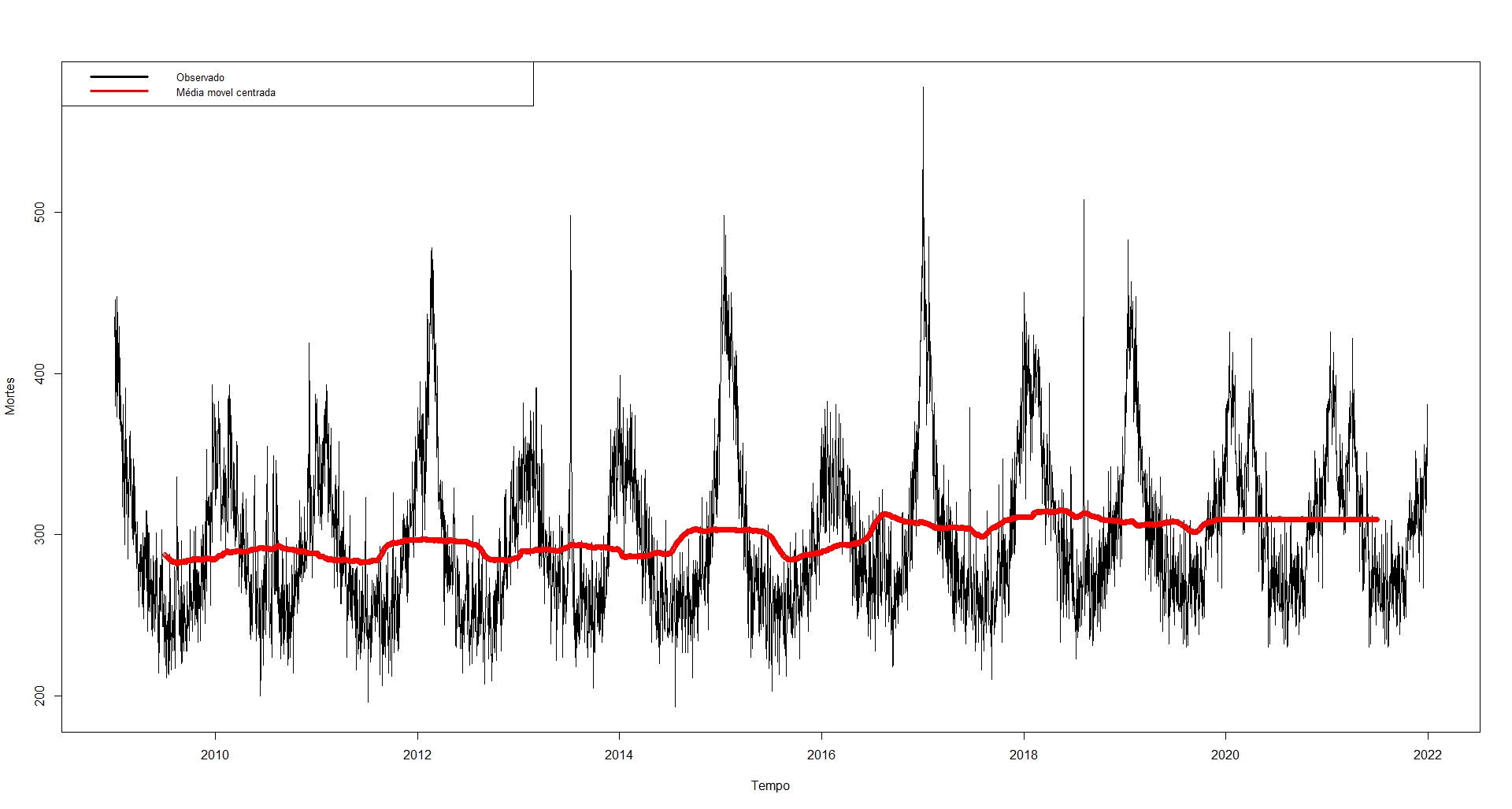

Vejamos então o número de mortes por dia em Portugal.

Um aspeto que salta aos olhos quando se analisa as mortes é que se morre mais no inverno do que no verão. Assim, tendo um indivíduo vulnerável escapado às doenças de inverno (gripes), é normal que tenha o seu encontro com a morte no próximo inverno. Porém, se no intermeio passar pela covid, mesmo que fora de época, é normal que não consiga resistir. Da mesma maneira, se alguém morrer de covid hoje, não poderá morrer no próximo inverno.

Ou seja, as mortes em cada dia indicam pouco, devemos considerar em cada dia a média de mortos dos últimos seis meses e as mortes que vão ocorrer nos próximos seis meses. Cada dia de mortos deve ser uma média de um ano inteiro, metade para a frente metade para trás. Quem não morreu e devia ter morrido fica assim contabilizado. E quem morreu hoje não afeta de sobremaneira a tendência futura.

O gráfico seguinte mostra isto mesmo. A preto temos as mortes observadas ao dia. A vermelho as mortes centradas com seis meses para a frente e para trás*.

Se descontarmos ao número de mortes observado, o número em tendência, vemos que:

— De janeiro a 10 de março devíamos ter mais 955 mortos – ou seja, podiam morrer mais 955 pessoas que estaríamos bem com os números apresentados, já que normalmente, em média, estas pessoas costumam falecer no inverno.

— De janeiro a 3 de junho temos mais 708 mortos do que o esperado. Ou seja, de março a junho o número de mortes absorveu todo o saldo existente do início do ano e criou um excesso de quase mais 708 pessoas.

— Se fizermos uma projeção prudente, de janeiro a novembro* teremos mais 561 mortes do que o esperado.

Estes excessos de mortalidade podem ser comparados com a mortalidade de 2015. Nesse ano, só nos dois primeiros meses tivemos mais 2800 mortos do que o esperado. Claro que o ano corrigiu, mas ainda assim houve um excesso de mortalidade de janeiro a dezembro de 1235 mortos. O ano de 2012 também foi particularmente duro: em fevereiro e março desse ano morreram 2823 pessoas a mais face ao esperado, que depois corrigiram para 1179. Mas talvez o mais complicado de todos tenha sido o janeiro de 2017 onde só no mês morreram mais 1631 pessoas.

Ou seja, os números que estamos a ver com a covid são complicados, mas em linha com outros anos maus.

Claro que estes números assumem as políticas de confinamento.

Se os números são relativamente baixos (são no mínimo metade de outros anos maus), foi também porque ficámos em casa. Será que teríamos estes resultados se tivéssemos andado na rua? É impossível responder com exatidão. Outros países, porém, responderam a esta questão de outra forma. A Noruega, por exemplo, diz que agiu por medo e que se voltasse atrás faria as coisas de forma diferente. Implicitamente afirma que se calhar confinou de mais. Nós podemos responder na mesma forma: podíamos ter tido um confinamento menor. Talvez não fosse necessário suportar tanto desemprego, fechar as escolas, suportar o desmantelamento do SNS programado. Se calhar podíamos dizer como os noruegueses: exageramos na dose.

Mas acima de tudo sabemos hoje, sem sombra de dúvida, que nos próximos meses podemos abrir um pouco mais a economia e a sociedade. Se errámos antes, foi porque tivemos medo; agora com os novos números, a insistência nesta estratégia passa a ser uma escolha.

* Desde novembro de 2019, não é possível ver qual será a mortalidade já que não temos seis meses completos para calcular esta tendência. Assim assumi um pressuposto e considerei que o resto do ano de 2020 é igual ao número de mortos em 2019. O pressuposto é prudente em termos de excesso de mortalidade.

01.06.2020

The Swedes love their children to

Há uma vontade sádica de que a covid ataque mais os suecos que os outros povos. Como se a morte naquele país revelasse a nossa inocência e a nossa coragem na relação à covid. Não conheço os suecos, nem um, mas tenho a certeza de que os suecos também beijam os seus filhos à noite. A sua estratégia mais fluida e de confiança na sua população é, pelo menos para já, tão ou mais acertada que a nossa.

As comparações macabras são as seguintes:

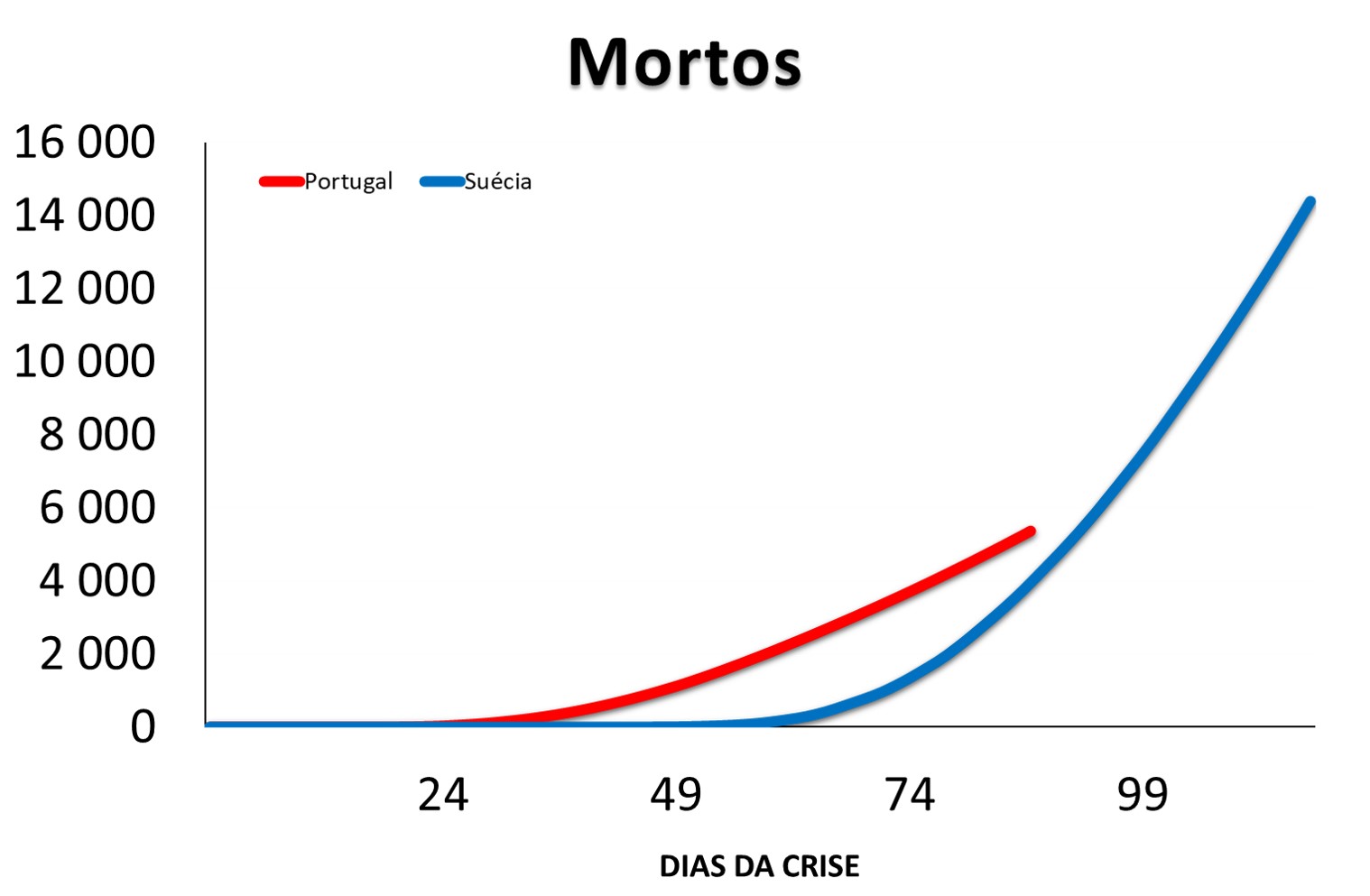

— “Há mais mortos na Suécia do que em Portugal?”

Não!

Portugal não está no mesmo dia da crise do que a Suécia. A Suécia está no dia 119 da crise e Portugal está no 89.º. Ao mesmo dia de crise (89) a Suécia tinha menos mortos do que Portugal (3,9 mil vs 5,3 mil). Já agora defino o 1.º dia da crise como “o” dia em que o número de casos atingiu 0,2% da população. E uso mesmo critério, nesta mesma coluna, desde março. Em qualquer caso, o gráfico abaixo mostra que há cerca de 20 dias de diferença entre os dois países, pelo que dá para acomodar ligeiras diferenças de pressuposto.

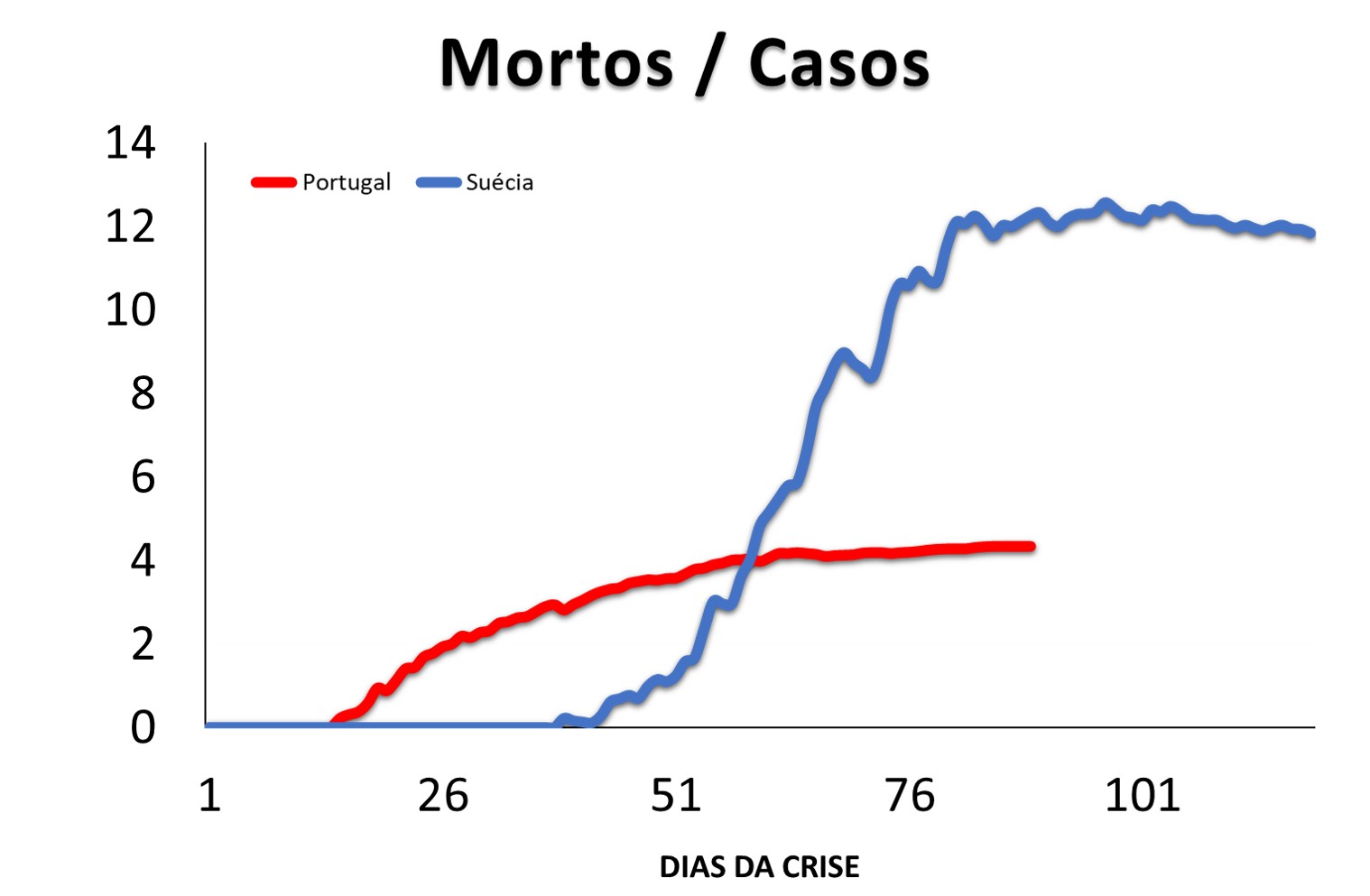

— “A Suécia tem a sua situação descontrolada?”

— “A Suécia tem a sua situação descontrolada?”

Não!

Se considerarmos o número de mortos sobre o total de casos, a situação na Suécia está controlada. Ou seja, aparentemente, a mortalidade sobre o número de casos subiu exponencialmente, mas nos últimos dias este rácio tem estado constante. O sistema de saúde sueco tem conseguido aguentar uma maior procura e não tem havido relatos de que os médicos suecos tenham decidido quem morre e quem não morre, e quem tem acesso ou não ao ventilador. Essas situações de stress sobre os serviços de saúde, na Europa, só aconteceram em Itália e em Espanha.

Relembro que a estratégia em todos os países era achatar a curva de forma que ninguém morresse por falta de cuidados. E isso tem sido amplamente conseguido.

Na Suécia tem havido, todavia, algum descontrolo nos lares e junto das comunidades imigrantes. Descontrolo este que nós em Portugal também estamos a sentir e que é comum um pouco por toda a Europa. Estas duas situações não revelam um erro de estratégia da parte sueca. Mas um erro pontual (e dramático) que não altera a tendência de fundo.

Na Suécia tem havido, todavia, algum descontrolo nos lares e junto das comunidades imigrantes. Descontrolo este que nós em Portugal também estamos a sentir e que é comum um pouco por toda a Europa. Estas duas situações não revelam um erro de estratégia da parte sueca. Mas um erro pontual (e dramático) que não altera a tendência de fundo.

Podemos pensar de outra forma: Em Portugal, sabendo da expansão da epidemia nos bairros periféricos, devemos confinar toda a região de Lisboa e Vale do Tejo? Devemos fechar, novamente, o país? Devemos voltar atrás no desconfinamento?

Se achar que não, então compreende bem a decisão sueca: as medidas devem ser proporcionais e dirigidas ao público-alvo, e não de arrastão.

Se achar que sim, e que devemos ficar todos em casa, então só aí pode discordar daquele país da Escandinávia.

— “A economia sueca não tem crescido mais! Não vale a pena tentar libertar a economia: teremos mais mortos e não salvamos ninguém”.

Não é inteiramente verdade.

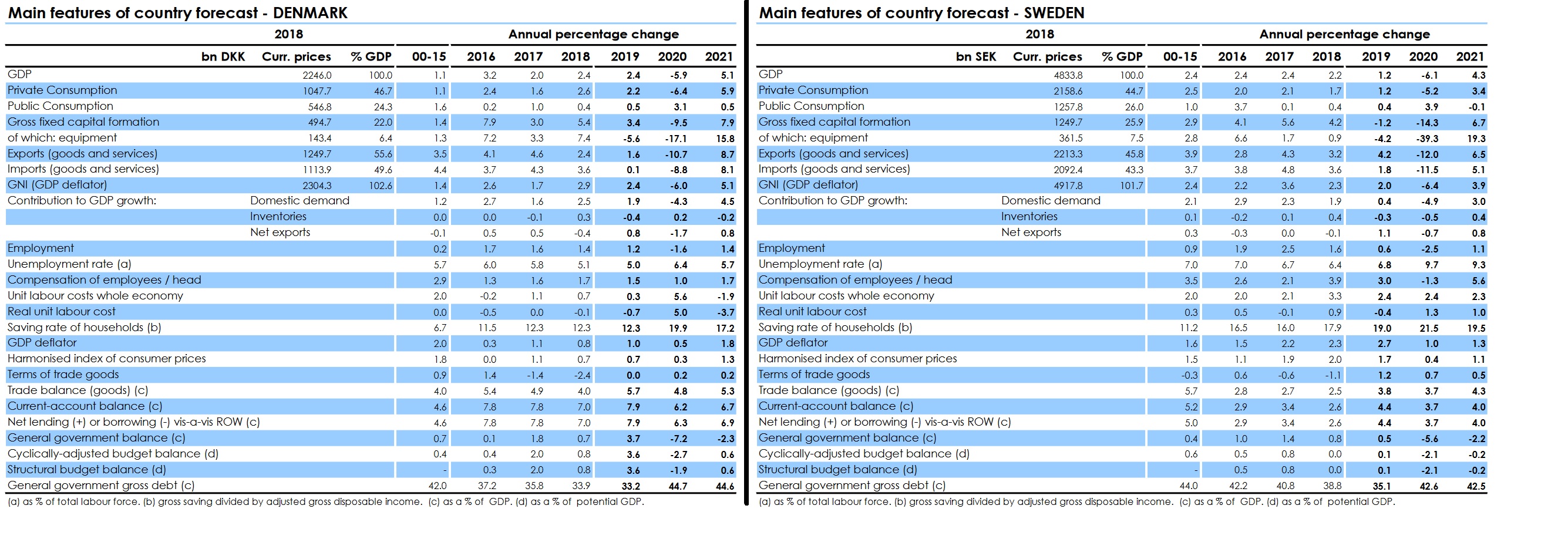

Os dados da Comissão Europeia indicam que a economia sueca vai cair, em 2020, -6,1% e a economia dinamarquesa -5,9%. Pode parecer a mesma ordem de grandeza, mas não é. Há uma vantagem dinamarquesa.

Porém, nos últimos anos, a economia sueca tem crescido menos do que a dinamarquesa e tem uma economia mais aberta. Era previsível que caísse mais. E tal não parece que vá acontecer. A queda é assim um pouco menos má.

Além disso, os dados da Comissão Europeia são previsões. Contudo, se olharmos para o passado recente ao invés de previsões futuras, as estimativas referentes ao primeiro trimestre sueco revelam um crescimento de 0,4%, já com o mês de março em forte contenção devido à covid.

As contas do sucesso da estratégia fazem-se no fim. Tanto mais que o número de mortos continua a subir na Suécia e é difícil saber quem, no final da história, terá evitado mais mortes. Sendo que o final da história será daqui a um ano e meio!, quando o vírus tiver passado por (quase) todos.

Até lá, a história feita por este país não parece ser de descontrolo, irresponsabilidade ou insensatez. Pelo contrário: parece ser de um povo em que cada um confia no seu vizinho, que acredita que o vírus veio para ficar e que sabe que a pobreza mata – só não aparece na certidão de óbito.

Podemos discordar da estratégia, gostar mais dos nossos políticos. Não podemos é condenar e fazer julgamentos de carácter quando a situação é em tudo comparável com a nossa, e, para já, para melhor.

19.05.2020

As crianças que paguem a crise

Os mais novos, bem-aventurados sejam, vão pagar o nosso medo e a estratégia de combate à covid.

Vale a pena ler as declarações do governador do Banco de Portugal. Carlos Costa afirma que vamos demorar duas gerações para pagar o medo e a destruição que causamos a nós próprios. E diz isso como uma coisa boa! Reparem que não estamos a fazer uma ponte, um farol, um SNS de que os mais novos vão beneficiar diretamente ou pelo rendimento económico que queremos trazer à economia. Estamos a pedir dinheiro emprestado às gerações futuras porque tivemos medo. Estamos a pedir dinheiro emprestado às gerações futuras para aquilo que não quisemos produzir.

Aliás, a frase do governador é bastante reveladora: “[É] importante assegurar que os custos sejam absorvidos ao longo de duas ou três gerações, sob pena de estarmos a fazer com que a geração que sofreu o impacto da crise também tenha de absorver o impacto do seu reembolso”. E mais à frente, afirma: “Todos sofrem as consequências e todos estão dependentes de todos”. Não é verdade. Com esta política de carga, há uns que pagarão bem mais do que os outros.

Parte do que fizemos, da suspensão da economia, fizemos a nós próprios e sem razão clínica suportada pelas evidências. A estratégia seguida foi desproporcionada ao risco que estávamos a enfrentar. Mais uma vez não nego a letalidade do vírus. Questiono a estratégia de combate. Ou mais precisamente, questiono a proporcionalidade da resposta. Por exemplo: Se quiséssemos acabar com o tabaco, podíamos pôr as pessoas tão pobres, tão pobres, que não teriam dinheiro para comprar um maço. Qual o problema desta estratégia? É desproporcional para o bem em causa. Creio que estamos de acordo que a pobreza extrema é pior do que ter alguns fumadores.

Se quisermos ser proporcionais e não condenar o país e os nossos filhos, temos de considerar que:

– A doença tem um público alvo bem definido: mais velhos e doentes crónicos. São esses que temos de proteger – e temos falhado miseravelmente (incluindo na Suécia). O lockdown total não os beneficia.

– Todos os outros têm de passar pela curva / doença. Só quando todos os saudáveis estiverem imunizados, passarem pela doença, é que podemos ter uma frente de imunidade que protege os mais vulneráveis.

– Se quisermos abrandar a transmissão, de forma que não haja mortos por falta de cuidados, temos de garantir que os mais saudáveis (crianças incluídas) passam pela doença ASAP. Se quisermos ser solidários, os saudáveis (ao contrário do que nos têm dito) têm de correr mais riscos. Ou seja, temos de ter as UCI com uma boa taxa de ocupação (e de recuperação).

– Se quisermos não destruir o nosso mundo, temos de andar mais rápido.

Resumindo, as políticas de emergência e de calamidade que seguimos não se justificam, nem se justificaram, pela sua proporcionalidade. Assumimos logo o pior. Assumimos que ia morrer 2% a 3% da população e entrámos em lockdown total e depois em estado de calamidade. Com estas ações catastrofistas, o desemprego atingirá os 10% já este ano. E parte dele será duradouro. Teremos uma queda do produto estimada de 7%. A dívida pública irá aumentar pelo menos até aos 131% do PIB (+14 pontos). Se estes números da Comissão Europeia para 2021 se confirmarem, a crise de 2008 será, por comparação, uma boa recordação.

Mesmo que a recuperação seja rápida, o esforço da dívida consumirá os recursos que devíamos deixar aos nossos filhos. Eles terão de pagar mais, com um PIB menor, e sem qualquer folga orçamental. Se a geração deles passar por outra qualquer provação não terá a folga que nós tivemos. Na crise de 2008, havia quem não quisesse pagar aos credores; pois bem, se calhar os nossos filhos também não querem pagar esta nossa dívida.

O vírus mata mais do que uma gripe, mas não era, nem nunca foi, o Armagedão. Já a dívida e a destruição da economia…

16.05.2020

Política de medo: Cavalos redondos que correm no vácuo

Em estatística trabalhamos sempre com erros e com variações. Mas nos modelos do Imperial College não existe nenhum erro, não existe qualquer indicação do intervalo de confiança. O Imperial diz que, se nada fosse feito, iria morrer meio milhão de pessoas no Reino Unido e 2,2 milhões nos EUA. Mas qual o intervalo de variação? Qual o erro de medida? Quão certos podemos estar dos números apresentados? Temos de aceitar as contas apresentadas?

É de notar que o modelo do Imperial é muito complexo. Este modelo não olha para o passado, como os modelos de estatística tradicional. O modelo foi desenhado simulando o futuro, insere-se nos modelos de estatística computacional. Ou seja, assume vários pressupostos de partida, equações de comportamento e vê, em ecrãs de computador, o que vai acontecer nesta realidade laboratorial.

O problema é que a realidade laboratorial raramente corresponde à realidade que vemos da nossa janela.

Há uma história de caserna para quem desenha modelos computacionais que ilustra bem o problema do Imperial College. Conta-se que um célebre apostador queria saber qual o cavalo que iria ganhar a corrida seguinte. Assim, o apostador dirigiu-se a um veterinário e questionou-o: “Em que cavalo devo apostar?” O veterinário respondeu: “Temos de estudar o pedigree dos pais e a sua carga de treino. É muito complexo. Não sou capaz.” Fez a mesma pergunta a um economista que respondeu que a resposta era impossível de conseguir: “Depende das expectativas dos apostadores.” Os biólogos queriam saber a aptidão do animal ao meio ambiente, não conseguindo dar uma resposta concreta. Porém, quando perguntaram a um físico este respondeu: “Sei a resposta, mas há um pequeno problema: os cavalos têm de ser redondos e correr no vácuo.”

Os modelos computacionais simplificam a realidade de tal forma que podem dar tendências e sustentar linhas de atuação. Não permitem fazer previsões com este grau de precisão: 510 mil pessoas no RU vão morrer e 2,2 milhões nos EUA. Indica apenas quem vai correr ganhar a corrida em tendência.

E se porventura queremos usar estes modelos computacionais para desenhar estratégias de saúde, o normal é sempre uma análise de sensibilidade: “O que acontece ao número de mortos alterar este pressuposto?” O que acontece ao modelo se a taxa de letalidade for 3%, 1% ou mesmo 4%? O que acontece se ao invés de 70% das pessoas ficarem em casa, ficarem apenas 40%? A mortalidade sobre para quantos casos? O paper não responde. Não há uma análise de sensibilidade aos parâmetros! Nada disso foi indicado. A única coisa que varia é o coeficiente de transmissibilidade inicial. A par de um detalhe deste único parâmetro, não se sabe qual o impacto de alterações de pressupostos.

Mais: Todas as medidas de contenção e mitigação do vírus não só têm efeito como têm efeito imediato(!), preciso e duradouro.

Note-se que quando os diferentes cenários, ou a análise das diferentes sensibilidades, não empurram para o mesmo plano de atuação ou uma estratégia completa, o modelo deve ser revisto de forma a garantir uma resposta consensual. Aqui… o básico da modelação de risco não foi executado.

O Imperial propõe o que assume e conclui sobre o que propôs. Claro que tem sempre razão: há uma troca da relação causa-consequência. E por isso uma ilusão de certeza.

Qual é então a solução?

Se se optar por estes modelos de simulação, temos de efetuar sempre análises de sensibilidade. Pessoalmente, prefiro desenhar modelos baseados no passado e não tão assentes em pressupostos.

No que diz respeito à ação (no final é isso que interessa), a solução será sempre replanear à medida que temos novos dados, dirigir a prestação de cuidados e controlar os resultados. Usar bom senso e não assumir sempre o pior dos piores do mundo. Neste caso em concreto temos uma vantagem sobre o vírus, sabemos quais os grupos de risco. Sabemos quem temos de proteger e onde agir. Não temos razão para ter tanto medo.

13.05.2020

A Suécia conseguiu salvar a sua economia?

Aparentemente, o PIB da Suécia vai cair mais do que o PIB da Dinamarca e a sua recuperação será mais lenta. De facto, as últimas previsões da Comissão Europeia apontam para uma queda do PIB de -5,9% para a Dinamarca e -6,1% na Suécia. Em 2021, em recuperação, a Dinamarca deverá crescer 5,1%, enquanto a Suécia vai crescer 4,5%.

Tudo aponta para que a estratégia da Suécia em relação à covid seja pior. Este país tem mais mortos e pior desempenho económico. Confiou mais nos seus cidadãos, confiou na liberdade. Será que perdeu a aposta? Não!

A Suécia já tinha um pior desempenho do que a Dinamarca. Em 2019 as estimativas para o crescimento do PIB eram 1,2% para a Suécia e 2,4% para a Dinamarca. A Suécia cresceu metade do que evoluiu a Dinamarca no último ano. Metade!

A Suécia dependia (e depende) mais do exterior para o seu crescimento. Em 2019, a procura interna contribuiu com 1,9 pontos para o crescimento dinamarquês de 2,4%. Já na Suécia os mesmos números são de 0,4 pontos num crescimento de 1,2%. O desemprego também era mais alto na Suécia.

Só por mero acaso é que a Suécia não teria um pior desempenho ao enfrentar esta pandemia. Com o fecho dos mercados externos, a Suécia cairia sempre mais do que a Dinamarca. Porém, se quisermos fazer uma conta aritmética muito dura, a Dinamarca perde mais pontos do que a Suécia, desacelera mais do que o seu vizinho.

Apostar na liberdade e confiar nos cidadãos traz resultados.

As questões que ficam assim sem resposta são as seguintes:

1. Quanto é que perderia, economicamente, a Suécia se tivesse adotado a estratégia dinamarquesa?

Só o tempo o dirá. Para já, economicamente, a vantagem é da Suécia.

2. Quanto é que perderia, em termos humanos, a Suécia se tivesse adotado a estratégia dinamarquesa?

Só o tempo o dirá. Mas, o ângulo de análise tem sempre de incluir o cálculo:

– Vidas e anos potencialmente perdidos

– Pobreza e anos potencialmente perdidos devidos à pobreza

– Vidas e anos potencialmente perdidos devido ao desmantelamento dos cuidados de saúde não covid.

Não são contas fáceis, já que (quase) todos têm de passar pela curva, e se não passarmos agora passaremos mais tarde. Como de costume. Temos também de passar pelo medo, de proteger os vulneráveis e seguir em frente.

Fonte: Dados da CE – Spring2020

11.05.2020

Política de medo e o erro das médias

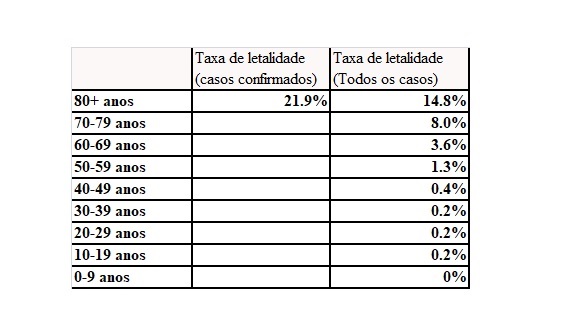

Os números iniciais da China indicavam que o vírus matava 14% nos mais velhos infetados (>80 anos), 0,2% nos mais novos infetados (<39 anos) e valores no meio para as idades intermédias. Nunca tivemos uma taxa de letalidade (média) de 3%. Esta doença nunca matou 3% – veja-se de que ângulo se vir (ver tabela abaixo).

No pior dos cenários, esta doença apontava para uma letalidade “cirúrgica”, para grupos vulneráveis muito específicos. Dizer assim que morriam: 3% em média é tão tonto como o famoso adágio “eu como dois frangos, o leitor não come nenhum. Então ambos estamos em média satisfeitos”.

E com estes números deixámos morrer os mais vulneráveis. Usámos uma solução de arrasto, de emergência e de confinamento geral – “o vírus mata 3%, quaisquer 3%” – e não protegemos os que devíamos.

Devíamos ter dado mais atenção aos lares. Garantir condições para que a sua vida continuasse. Alguns lares aperceberam-se a tempo e confinaram-se, pessoal e utentes, durante 55 dias com comidas e mantimentos sem contacto com o exterior. Outros garantiram visitas aos anciãos, promovendo visitas com fatos de pintor. Casos extremos, pontuais e que mereceram pouco destaque nacional e internacional. Como usámos um confinamento geral perdemos foco. Descentrámos recursos. Interessados em proteger todos por igual, descurámos quem mais precisava. Desde o início já sabíamos que os lares eram para proteger.

Não protegemos também os mais novos – as crianças. Destruímos os sonhos de uma geração que será condenada à pobreza durante anos. Devíamos ter uma Greta Thunberg a exigir responsabilidades e uma mudança de rumo para os mais novos.

Para os adultos, destruímos o SNS programado. Num SNS com 20% de cirurgias realizadas fora do prazo recomendando e sem um efetivo programa de recuperação, escolhemos doentes de covid em detrimento de todos os outros. Destruímos uma economia e milhares de empregos.

Se o problema era o contágio entre gerações, então era esse o problema a ser gerido. Se o problema eram os mais velhos e os doentes crónicos, então eram esses que devíamos ter protegido. Devíamos ter foco nos lares. Devíamos ter mandado para casa (férias antecipadas?) as pessoas com mais de 55 anos. Devíamos ter criado redes de distribuição alimentar e mecanismos de socialização, com transportes públicos dedicados para os vulneráveis.

Repare que não questiono se os 3% estavam ou não estavam bem calculados (fica para o próximo texto). Não questiono se os números eram ou não eram fiáveis. Digo apenas que, com os dados iniciais, 3% de letalidade descrevem mal a realidade e criaram uma política de medo.

Como foi possível cair num erro tão básico de médias, não sei.

Libertem as escolas. Protejam os vulneráveis (mais velhos e doentes crónicos). Cerre-se os dentes e deixem-nos seguir em frente.

Taxa de letalidade conhecida em março de 2020

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

07.05.2020

Precisávamos do lockdown?

Soubemos, finalmente, como se conseguiu garantir a não rutura do SNS nos idos de março, no início da pandemia. Foi o isolamento e o lockdown? Foi a chegada de novos ventiladores? Resistimos à chegada da covid, sabe-se agora, através do desmantelamento do SNS programado e à custa do não tratamento de outras patologias.

Esta opção levanta problemas éticos e de gestão

Note-se que em Portugal, 700 mil pessoas não têm acesso a médico de família, e quase 20% das cirurgias são realizadas fora do tempo clínico recomendado. Esta escolha entre o urgente (covid) e o importante (todas as outras doenças), quer se queria quer não, foi feita.

Há um segundo problema que surge com esta opção: como se vai recuperar o atraso? Na entrevista da SIC, a Ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que os protocolos com os privados, os famosos cheques-cirurgia, foram denunciados pelos privados. Mas isto é uma desculpa, não uma solução. E agrava o custo da escolha feita. No final desta epidemia temos de fazer as contas de quantas vidas custou o tratamento de covid.

Há um terceiro problema. O objetivo das medidas tomadas em Estado de Emergência era “achatar a curva”, não era suprimir a doença. Sabíamos desde início que temos de aprender com a doença, isto implica criar algum tipo de imunidade de grupo. Ora, se temos uma baixa taxa de UCI, demorámos demasiado tempo a consegui-la. Tornando o lockdown mais demorado no tempo e não criando defesas na população que queremos proteger. De outra forma, uma boa política de achatamento da curva é conseguir que a taxa de ocupação da UCI e dos internamentos seja sempre elevada. Se ela está baixa, perdemos demasiado tempo.

Uma nota: Parte deste desmantelamento da atividade programada deve-se a uma menor procura por parte das famílias aos cuidados de saúde, provavelmente por medo de se dirigir a uma unidade de saúde. Mas a confiança no SNS é também uma variável de gestão.

Resumindo: Não andámos depressa, escolhemos sem critério ético/clínico definido as doenças a tratar, e não temos um plano de recuperação da atividade programada.

Fizemos a escolha certa? O tempo o dirá. Mas é importante que saibamos o caminho e as escolhas que fizemos.

*

Para quem gosta dos números, aqui segue o detalhe:

Com o fim do Estado de Emergência e o início do Estado de Calamidade o governo divulgou alguns números. Os dados não deixam espaço para dúvidas. Quando a crise começou, por volta de dia 2 de março, a taxa de ocupação das UCI rondava os 85%. Até ao dia 20 desse mês, a taxa de ocupação foi caindo até 55%. Depois dessa data, a taxa de ocupação foi subindo e descendo, mas em volta de uma tendência decrescente.

Durante o mesmo período, o SNS aumentou a sua oferta. De facto, em março de 2020, o SNS dispunha de 1142 ventiladores e a 17 de abril de 2020, tinha 1564 aparelhos, 84% dos quais invasivos.

Porém, o número de internados nas UCI aumentou para 250 casos, num ritmo exponencial entre o dia 14 de março e o dia 5 de abril.

Os números não quadram. A taxa de ocupação da UCI desceu, o número de casos subiu e o aumento do número de ventiladores foi (quase) irrelevante para acomodar o aumento de procura.

01.05.2020

A Suécia serviu de exemplo a Portugal?

A minha pergunta é sobre a Suécia. É um país que escolheu um caminho e uma estratégia diferentes, basicamente sem entraves e uma sociedade aberta durante a crise. Isso poderá significar que a população da Suécia, e talvez as populações de outros países em que as medidas que não são tão duras, e que não têm lockdown tão estritos, podem estar melhor protegidos em caso de uma segunda vaga? Já que estão mais expostos e têm a hipótese de desenvolver uma possível imunidade de grupo? Obrigado.

Dr. Michael Ryan:

Obrigado. Eu acho duas coisas. Acho que existe uma perceção de que a Suécia não adotou medidas de controlo e apenas permitiu que a doença se espalhasse. Nada pode estar mais longe da verdade. A Suécia implementou uma política de saúde pública muito forte, baseada no distanciamento físico, no cuidado e proteção de pessoas em lares e muitas outras coisas.

O que a Suécia fez de diferente foi confiar no relacionamento com seus cidadãos e na capacidade e disposição dos cidadãos de implementar distanciamento e de se “autorregular”, se quiser usar essa palavra. Nesse sentido, eles implementaram políticas públicas através de uma parceria com a população. Têm feito testes, aumentaram, de forma significativa, a capacidade de cuidados intensivos, e o sistema de saúde foi sempre capaz de responder ao aumento do número de casos.

Como muitos outros países da Europa, a Suécia experimentou muitos, muitos, casos de doença em lares, mas isso, infelizmente e tragicamente, não é caso único na Europa. Muitos países da Europa passaram pelas mesmas tragédias nos últimos meses. Isso é algo que realmente precisa ser visto com muito cuidado em toda a Europa. Mesmo quando os números diminuem, (…) os mais velhos ainda estão a morrer, em grandes números, em lares. É preciso fazer mais para proteger e impedir a propagação de doenças nesses locais.

Em relação à imunidade de grupo, acho que vamos [ter de] esperar. (…). Direi que o resultado geral [dos estudos conhecidos], mesmo em áreas de transmissão intensa, a proporção de pessoas que foram soroconvertidas ou que possuem anticorpos no sangue é realmente bastante baixa, o que é uma preocupação, porque significa que a grande maioria das pessoas permanece suscetível. (…) Acho que, se quisermos alcançar uma nova normalidade, acho que, em várias maneiras, a Suécia representa um modelo futuro. (…) Teremos que estar cientes de que o vírus está presente e, como indivíduos, famílias e comunidades, faremos todo o possível no dia-a-dia para reduzir a transmissão desse vírus. Isso pode significar ajustar a maneira como vivemos nossas vidas. Acho que, talvez, na Suécia eles estejam a ver como é que isso se faz em tempo real. Acho que pode haver lições a serem aprendidas com nossos colegas na Suécia.

Novamente, gostava de enfatizar que a Suécia não evitou controlar a covid-19. Foi adotada uma abordagem estratégica muito forte para controlar a covid-19 em todos os elementos da sociedade. O que a Suécia fez de diferente foi confiar nas suas próprias comunidades para implementar esse distanciamento físico.

*

Comentários:

. O que a Suécia fez, é o que nós (grosso modo) vamos fazer agora: um contrato implícito entre a população e as autoridades de saúde.

. O número de mortes, naquele país, depende mais de casos isolados em lares, do que de uma política mais agressiva de liberdade (confesso que não estava à espera). Mas mostra bem que precisamos de alguns dados de contexto para interpretar as tendências.

. Mostra ainda que uma política de foco e controlo nos vulneráveis faz mais pelo controlo mortalidade do que tudo o resto. Também em Portugal temos demasiadas mortes fora de ambiente hospitalar.

. O mundo está atuar como um grande laboratório experimental, não aproveitar o conhecimento sueco (e dos outros países) é tonto e um desperdício.

. A Suécia, a meu ver, saltou uma etapa. Tal só se pode fazer em países com grande capital social – i.e. onde há uma enorme confiança no vizinho e no co-cidadão em geral. E disso anseio. Espero que consigamos, em Estado de Calamidade, seguir o seu exemplo.

. Há países que levam a liberdade e a responsabilidade a sério. Para quem lê as entrevistas do responsável máximo de saúde pública na Suécia o confinamento obrigatório nunca foi uma hipótese (até porque legalmente é impossível). A democracia não se celebra só no 25 de Abril. Celebra-se na confiança com os cidadãos e no exemplo de cada um.

. A conferência é maior. A dada altura uma das suas técnicas afirma que a OMS não vê grande evidência de imunidade de grupo. Mas (há sempre um “mas”) afirma igualmente que ainda é cedo para grandes conclusões, e que temos de esperar.

29.04.2020

O R não é um bom indicador. Se os cenários da epidemia convergem todos para a mesma ação, esta medição não é relevante.

Não gosto do R como medida para tomar decisões. É um mau instrumento. É enganador.

1. O R mede o número de pessoas que são recém-contaminadas por contaminado. Quanto mais alto esse número, maior o crescimento exponencial da epidemia. Trata-se de um indicador muito tentador pela sua simplicidade. Traduz se o crescimento de novos casos está a aumentar ou diminuir. Abaixo de 1 é bom; acima de 1 é mau. É este o indicador chave que o governo escolheu para controlar a libertação da sociedade e da economia.

2. No entanto, o R tem vários problemas como instrumento de decisão:

– apresenta uma grande volatilidade por vários fatores (se andamos próximo uns dos outros, densidade populacional, clima);

– ignora o lockdown. No curto prazo o R pode estar elevado, mas num cenário de lockdown pode estar contido;

– não permite a extrapolação: como estamos em contenção é difícil extrapolar este número para o país, e para diferentes classes sociais. Na gestão da epidemia com letalidades diferentes não é indiferente quem está contaminado;

– sem contexto, o R pouco diz: Se os hospitais estivessem cheios aceitaríamos um R de 0,8? Ou o contrário: se estivessem às moscas não aceitaríamos um R de 1,2? Note-se que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de passar pelo vírus;

– acerta na média: o R é uma representação média de toda a população que pode esconder nuances – grupos a recuperar mais rapidamente (exemplo, mais novos) ou focos de infeção.

3. Alternativas mais úteis a usar o R:

Se os cenários da epidemia convergem todos para a mesma ação, a medição deixa de ser assim tão relevante. Qual o interesse em medir com duas casas decimais e um aparente rigor, se seja qual for o cenário temos de fazer sempre a mesma coisa? E o que temos de fazer? Proteger os vulneráveis e seguir em frente.

Mais concretamente, em termos macro:

– Proteger grupos vulneráveis (identificar e medir esses, sobretudo esses);

– Aceitar infeção nos grupos de menos risco (mais novos) para atingir imunidade de grupo (não é assim tão relevante medir nesses casos) e a prazo aligeirar o R (seja ele qual for).

Em termos micro, para gerir a crise temos de:

– Gerir (implica medir e divulgar) a capacidade do SNS e a utilização dos recursos. Ou seja, medir oferta e utilização do número de ventiladores, camas, tempo de recuperação e anos potencialmente perdidos com as mortes por covid.

– Promover medidas de aceleração ou de redução da epidemia conforme a capacidade de utilização do SNS, já que sabemos que, seja qual for o cenário, vamos todos passar por isto.

– Aumentar a capacidade do SNS.

Notas finais:

– O conceito de recuperado mudou. O R vai alterar-se sem razão aparente uma vez que mede a relação entre recuperados e suscetíveis de contaminação. Se a DGS acredita tanto no número R, ao menos garanta a sua comparabilidade ao longo do tempo, mantendo o report da definição de recuperado durante uma ou duas semanas (por exemplo).

– Não estarei demasiado certo sobre a população de risco? Em Itália, Espanha e Nova Iorque, em descontrolo, sabemos que perdemos os mais velhos e os doentes crónicos. Os outros têm uma letalidade e uma forma de morte horrível, mas não assustadora.

– E não há complicações de longo prazo? Essa pergunta é a mais difícil. Mas sei que não podemos ficar fechados eternamente. Vamos de lockdown em lockdown? Em Portugal, já temos mais mortos de outras doenças evitáveis do que por covid. E ainda falta a pobreza…

Deixe um comentário